新入荷

再入荷

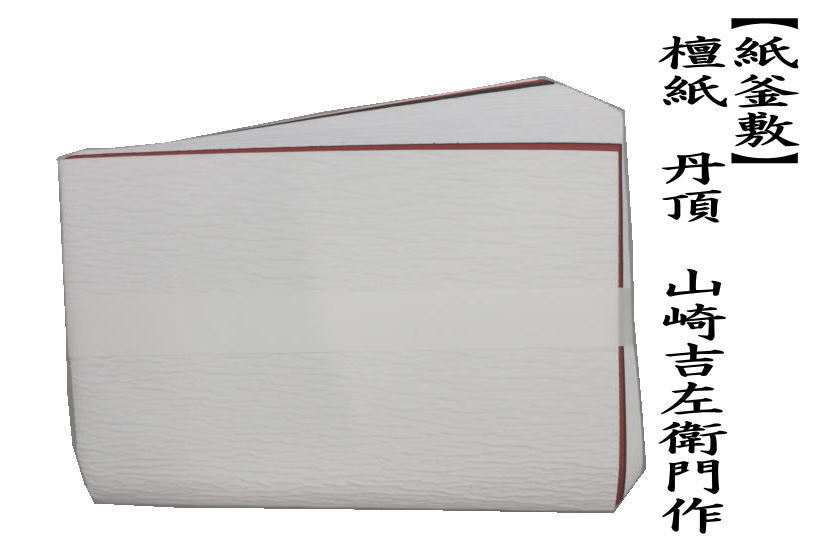

お買い得モデル 茶道具 炭道具 紙釜 山崎吉左衛門作 墨流し 清流 檀紙 紙釜敷き その他

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :68635149829

中古 :68635149829-1 |

メーカー | e6e447cdda058 | 発売日 | 2025-04-18 02:46 | 定価 | 17600円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

釜敷(かましき)とは亭主が客の前で炉や風炉に炭を組み入れる炭点前(すみでまえ)で用いる、火から釜を下ろしたときに、釜の下に敷くものです。

釜置(かまおき)ともいいます。

藤・籐・竹・竹皮・紙縒・糸組(紐)などを編んで作った「組釜敷」、奉書・檀紙・美濃紙など二十枚から四十八枚を一束として四つ折りにした「紙釜敷」、竹の節を輪切りにした「竹釜敷」、水屋用の桐の「板釜敷」などがあります。

武野紹鴎が唐臼のヘダテを見て、籐(とう)で編んだ物が始まりといいます。

籐を編んだ唐物、または唐物編みにした物が基本形ですが「紐組」や「円座」と呼ばれるちょうど「腰掛待合」に使用する円座を小さくした物のような物などもあります。

紙釜敷は、千利休が懐紙を用いたのが始まりで、真の位の釜敷とされ、席中には炭斗に入れず懐中して出ます。のちに奉書・檀紙などや箔押など好まれるようになります。

炭点前を略す場合は、これに香合を載せて床に荘っておく。

竹釜敷は、千宗旦が花入を切った残りの竹で作ったもので、大きな竹の節の部分を輪切りにしたものです。

板釜敷は、厚3分、5寸角板の四方を切り、中央に1寸の穴を空けた桐の板で、水屋用で、箱炭斗に組んで席中に持ち出します。